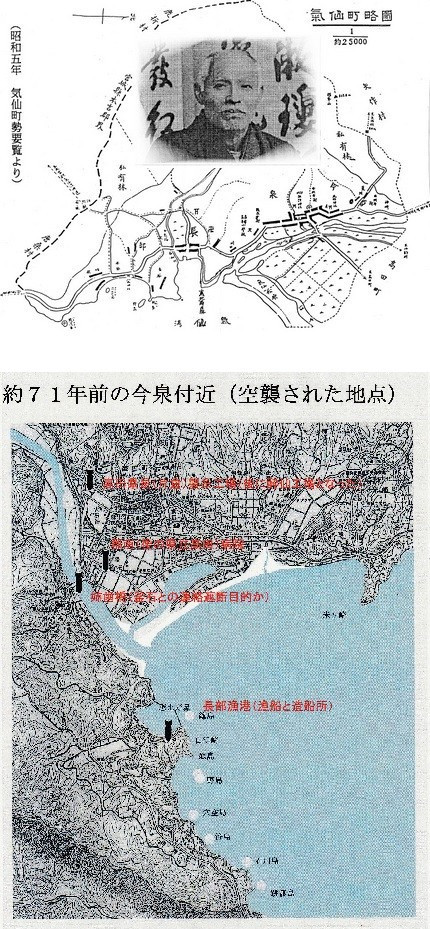

老練町長・河野俊覚先生(文化部調査・今泉の先人物語等参照)

下の地図1段目中央の写真は気仙町民のため,昭和三陸津波復興等の難事業に奔走された気仙町長,河野俊覚先生(文久3年11月21日・1863.12.31~1937.1.29)です。お家柄は八木沢商店さんのご本家にあたるとのことです。なお,この地図には現在の広田湾のことを「気仙湾」と記されています。

今泉や赤崎の小学校教員,東磐井郡の書記,福島の裁判所に勤務する等を経て,退職後暫くは仙台にとどまり,法律関係の仕事に従事していましたが,昭和3(1928)年2月父河野真幸氏の死去により同5年郷里に帰り,永住するに至った経歴をお持ちです。

歴代奉仕して来た今泉村社の諏訪神社社掌となり,神社奉仕に専念して居たところ,昭和7(1932)年に町長安倍冨七氏の急逝があり,その年の9月に気仙町内会一致の決議と有志の懇請をうけ,御年数え70歳の老躯をおして気仙町町長の要職に就任したとあります!

その後半年,昭和8年3月3日午前3時突如として三陸沿岸に大津波が襲来し,長部湊部落は57戸中54戸全滅の厄にあい,大惨事となったとか。それのみか双六,要谷,福伏の諸部落もまた甚大な損害をうけ,気仙川も海水の逆流入によって大氾濫し,両側の水田も名勝高田松原も礫砂流木類で覆われ,一面の荒地と化してしまった。町政担当の職にある町長にとってその救済復旧は一大難事であったが,老躯をむちうち寝食も忘れて東奔西走,或いは県に,或いは政府へと陳情請願につとめ,心身をなげうって復興に努めたとあります。

町長在任中手がけた仕事は公会堂の建設,高田高等女学校の県立移管,気仙郡南病院(後の岩手県立高田病院)の設置等多々あったのですが,殊にも身心を傾け,その達成に努力したのは,長部湊の砂防築堤工事と気仙川の改修工事であった様です。

当時の気仙川は現在の様な頑丈な護岸はなく,堤防があることはありましたが,高さの低いその上が歩道となっていて,一度増水すれば忽ち川水は溢れ川ぞいの水田は一面水中に没し,中井部落の橋本あたりは人家が水浸しとなりひどいものであったようです。まして津波の襲来などで海水が逆流するに至っては其の災害は恐る可きものと考えられ,気仙川の堤防構築は町民多年の念願であった筈。それに昭和5,6,7年頃は気候不順つづきのため,作柄も思わしくなく不景気つづきで町内の生活も決して楽なものではなかったとか。そこで不凶対策として一つには,気仙川沿岸安全対策として護岸工事を実施することを決意し,これを近隣の町村と協議同意を得,高田,竹駒,横田と協同で時の政府並びに県当局に再三にわたり実施方を請願陳情した結果,政府もこれを認める処となり,気仙川改修工事工営所が設けられ,初代所長が着任したのは昭和8年の秋頃だったとあります。そうして築かれた河川工事の堤防がもとになって気仙川護岸堤防が築かれる様になったそうです。

その頃の土木工事と言えば,すべてはモッコかつぎ,機械らしい物と言えばトロッコ位とかで,工事には多くの人夫を必要とした筈です。従って働き手は地元だけでは間に合わず,有住や世田米は勿論,東磐井方面からも人夫募集をしたそうです。

工事は満潮時をさけ干潮時に行わねばならないことがあったから,一晩中電灯をつけっぱなし夜間も工事。農村不凶の折,この工事は現金収入の途と地域の人達には大変よろこばれたとのこと。工事は紆余曲折,国営とは言え受益町村の負担も有ったことだろうし,殊にその主軸を負う気仙町の町長にとっては相当の重責であったことと思われます。工事も次第に軌道にのり着々進み,完工も間近にせまって来た昭和11(1936)年8月,任満ち気仙町長の職を辞したとあります。

これまで,けんか七夕に関わることから始めた文化部による今泉の歴史調査は,貞観津波や慶長三陸津波以降の昭和三陸津波までの震災復興事業を中心に展開して来ました。担当者の家が長部だけでなく,かつて今泉の大通・奈々切にもあって,今年の夏のお盆の時には,叔父叔母等がそこに住んでいた際には公会堂前で仲町組に所属して山車作りをしたり,あちらこちらに山車を引いて練り歩いたりした時の話を聞く機会がありました。10人兄弟で気仙沼の南町にも家があって,戦前から戦後まで一家が合わせて3ヶ所で暮らしていたという状況とか感覚とかは少子高齢化が進んでいる今日には馴染みにくいのですが,縁日や祭等の時には一同に会して楽しんだとのことです。8月7日の七夕祭りや8月15日の川開きに地区民が総出で集い,郷土の絆を確かめ合う心にも通じるのではないでしょうか。一町民として今後も大切にしていきたいことと思います…。

数百年から千年以上に渡る艱難辛苦,幾星霜を経て遂に夢を実現し,今日を築き上げてきた先人達の業績,かつ今日もご活躍なさっていらっしゃる方々の郷土愛等について想いを巡らし幾多のことを学ぶことができました。そのご努力に敬意を表し,未来を担う方々に夢と希望を繋げて行きたいものと考え,新体制となった文化部活動の一段落の区切りとします。資料提供及び口述によるご協力等を下さった方々に御礼申し上げます。

-戦争の記憶(太平洋戦争)―

地域の歴史に関わって問い合わせが幾つかございましたので、ここに追記します。

お寺等へお参りするときに先の尖った柱状の,戦没者のお墓を目にすることがあります。また,代官所跡で尚且つ今泉保育所だった地には戦没者を奉る招魂碑と顕彰碑がありました。現在は区画整理事業に伴い一時撤去されておりますが,嵩上げ完了後再び建立されるとの事です。

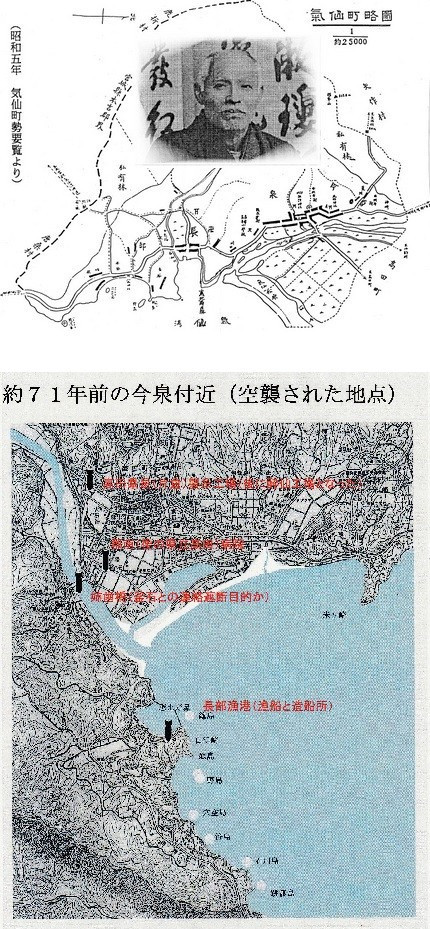

さて,太平洋戦争では当地も戦火に巻き込まれました。昭和20(1945)年7月15日・8月9~10日・8月13日に空襲を受けたという記録があります。死者は広田町の方で1人,負傷者は高田・広田・米崎の方々それぞれ1人ずつだったそうです。

7月14日に1度目の釜石艦砲射撃が行われました。北海道空襲など一連の日本本土攻撃を開始したアメリカ海軍機動部隊は3戦艦を中心に,2重巡洋艦と9隻の駆逐艦により釜石を砲撃しました。主要な攻撃目標は日本製鐵釜石製鉄所だった模様です。この砲撃で,日本側の一般市民423人が死亡。なお,釜石湾では日本海軍221号海防艦が孤軍奮闘しましたが,第48号駆潜艇がアメリカ艦載機の攻撃で沈没したとの事。8月9日にアメリカ海軍・イギリス海軍の合同部隊が2度目の釜石艦砲射撃を行いました。参加したのは,前回と同じアメリカ海軍の任務隊の他,イギリス海軍の任務隊(軽巡洋艦2隻,駆逐艦3隻)であったとの事。この砲撃により,日本側の一般市民271人が犠牲となりました。当時,現場に居合わせた人の証言によると最初山側から順に海側に射撃していたとの事。結果としては,平地にあぶり出された人たちを待っていたのは戦闘機による機銃攻撃であったとの事。証言者は,逆に山側に逃げたため一命を取り留めたというのです。

これらの釜石艦砲射撃に追随するように周辺地域への空襲が行われたと考えられます。

「8月13日には,高田地方も米海軍艦載機の空襲を受け,郡南(県立高田)病院,高田県是(片倉)製糸工場(後に酔仙工場となった),長部港造船所等が機銃操射をあび,県是製糸工場が火災発生との通報を受け,飛行機が去ったので気仙町警防団第2分団も出動したが,ボヤで人事には至らなかった。私は当時分団長だったので,空襲時でもあり詰所で留守番をして居った所,又もや爆音がして来たので出て見ると敵機がやって来たので「低空だ,低空だ」と云った所,駐在所の千葉美巡査が「高度何メートルか」と云うので,「高度100メートル」と云ったとたん,ダダダダッと爆撃音がしたので,私はやられたと思って,詰所に飛び込んだ。後で調べた所一発の小型爆弾が,カフェー「オトハ」の石垣を崩し,「一発は竹駒道(気仙川堤防)に落下し爆破したが,爆撃の目標は姉歯橋だったろうに的がはずれて,大事に至らなかった事が何よりの幸いでした。」(今泉・小林さん談)

「長部の空にも敵機グラマンが飛来,姉歯橋附近や長部港内の漁船も機銃掃射をうけた。防衛召集により,高田松原や,福伏の石山等に配置され,15名に鉄砲7丁,1銃当たり実弾15発。残りは竹槍,これが敵軍上陸時に対する我々の装備でした。」(長部・松田さん談)

陸前高田市の青い目の人形「スマダニエル・ヘンドレン」は,親善の印として1927年に米国が日本各地に贈った約1万2000体のうちの1体。戦争当時の教員が校長の指示に逆らって講堂の物置に隠したという人形。戦時中は軍部の焼却命令を免れた。高さ約36センチで気仙小校長室の金庫で保管していたが,震災では金庫ごと津波に流され,びしょぬれの状態で見つかった。県立博物館が土砂の除去や脱塩処置を施している。

同博物館の赤沼英男首席専門学芸員は「青い目の人形は戦争と震災を乗り越えた」と話した。

今泉や赤崎の小学校教員,東磐井郡の書記,福島の裁判所に勤務する等を経て,退職後暫くは仙台にとどまり,法律関係の仕事に従事していましたが,昭和3(1928)年2月父河野真幸氏の死去により同5年郷里に帰り,永住するに至った経歴をお持ちです。

歴代奉仕して来た今泉村社の諏訪神社社掌となり,神社奉仕に専念して居たところ,昭和7(1932)年に町長安倍冨七氏の急逝があり,その年の9月に気仙町内会一致の決議と有志の懇請をうけ,御年数え70歳の老躯をおして気仙町町長の要職に就任したとあります!

その後半年,昭和8年3月3日午前3時突如として三陸沿岸に大津波が襲来し,長部湊部落は57戸中54戸全滅の厄にあい,大惨事となったとか。それのみか双六,要谷,福伏の諸部落もまた甚大な損害をうけ,気仙川も海水の逆流入によって大氾濫し,両側の水田も名勝高田松原も礫砂流木類で覆われ,一面の荒地と化してしまった。町政担当の職にある町長にとってその救済復旧は一大難事であったが,老躯をむちうち寝食も忘れて東奔西走,或いは県に,或いは政府へと陳情請願につとめ,心身をなげうって復興に努めたとあります。

町長在任中手がけた仕事は公会堂の建設,高田高等女学校の県立移管,気仙郡南病院(後の岩手県立高田病院)の設置等多々あったのですが,殊にも身心を傾け,その達成に努力したのは,長部湊の砂防築堤工事と気仙川の改修工事であった様です。

当時の気仙川は現在の様な頑丈な護岸はなく,堤防があることはありましたが,高さの低いその上が歩道となっていて,一度増水すれば忽ち川水は溢れ川ぞいの水田は一面水中に没し,中井部落の橋本あたりは人家が水浸しとなりひどいものであったようです。まして津波の襲来などで海水が逆流するに至っては其の災害は恐る可きものと考えられ,気仙川の堤防構築は町民多年の念願であった筈。それに昭和5,6,7年頃は気候不順つづきのため,作柄も思わしくなく不景気つづきで町内の生活も決して楽なものではなかったとか。そこで不凶対策として一つには,気仙川沿岸安全対策として護岸工事を実施することを決意し,これを近隣の町村と協議同意を得,高田,竹駒,横田と協同で時の政府並びに県当局に再三にわたり実施方を請願陳情した結果,政府もこれを認める処となり,気仙川改修工事工営所が設けられ,初代所長が着任したのは昭和8年の秋頃だったとあります。そうして築かれた河川工事の堤防がもとになって気仙川護岸堤防が築かれる様になったそうです。

その頃の土木工事と言えば,すべてはモッコかつぎ,機械らしい物と言えばトロッコ位とかで,工事には多くの人夫を必要とした筈です。従って働き手は地元だけでは間に合わず,有住や世田米は勿論,東磐井方面からも人夫募集をしたそうです。

工事は満潮時をさけ干潮時に行わねばならないことがあったから,一晩中電灯をつけっぱなし夜間も工事。農村不凶の折,この工事は現金収入の途と地域の人達には大変よろこばれたとのこと。工事は紆余曲折,国営とは言え受益町村の負担も有ったことだろうし,殊にその主軸を負う気仙町の町長にとっては相当の重責であったことと思われます。工事も次第に軌道にのり着々進み,完工も間近にせまって来た昭和11(1936)年8月,任満ち気仙町長の職を辞したとあります。

これまで,けんか七夕に関わることから始めた文化部による今泉の歴史調査は,貞観津波や慶長三陸津波以降の昭和三陸津波までの震災復興事業を中心に展開して来ました。担当者の家が長部だけでなく,かつて今泉の大通・奈々切にもあって,今年の夏のお盆の時には,叔父叔母等がそこに住んでいた際には公会堂前で仲町組に所属して山車作りをしたり,あちらこちらに山車を引いて練り歩いたりした時の話を聞く機会がありました。10人兄弟で気仙沼の南町にも家があって,戦前から戦後まで一家が合わせて3ヶ所で暮らしていたという状況とか感覚とかは少子高齢化が進んでいる今日には馴染みにくいのですが,縁日や祭等の時には一同に会して楽しんだとのことです。8月7日の七夕祭りや8月15日の川開きに地区民が総出で集い,郷土の絆を確かめ合う心にも通じるのではないでしょうか。一町民として今後も大切にしていきたいことと思います…。

数百年から千年以上に渡る艱難辛苦,幾星霜を経て遂に夢を実現し,今日を築き上げてきた先人達の業績,かつ今日もご活躍なさっていらっしゃる方々の郷土愛等について想いを巡らし幾多のことを学ぶことができました。そのご努力に敬意を表し,未来を担う方々に夢と希望を繋げて行きたいものと考え,新体制となった文化部活動の一段落の区切りとします。資料提供及び口述によるご協力等を下さった方々に御礼申し上げます。

-戦争の記憶(太平洋戦争)―

地域の歴史に関わって問い合わせが幾つかございましたので、ここに追記します。

お寺等へお参りするときに先の尖った柱状の,戦没者のお墓を目にすることがあります。また,代官所跡で尚且つ今泉保育所だった地には戦没者を奉る招魂碑と顕彰碑がありました。現在は区画整理事業に伴い一時撤去されておりますが,嵩上げ完了後再び建立されるとの事です。

さて,太平洋戦争では当地も戦火に巻き込まれました。昭和20(1945)年7月15日・8月9~10日・8月13日に空襲を受けたという記録があります。死者は広田町の方で1人,負傷者は高田・広田・米崎の方々それぞれ1人ずつだったそうです。

7月14日に1度目の釜石艦砲射撃が行われました。北海道空襲など一連の日本本土攻撃を開始したアメリカ海軍機動部隊は3戦艦を中心に,2重巡洋艦と9隻の駆逐艦により釜石を砲撃しました。主要な攻撃目標は日本製鐵釜石製鉄所だった模様です。この砲撃で,日本側の一般市民423人が死亡。なお,釜石湾では日本海軍221号海防艦が孤軍奮闘しましたが,第48号駆潜艇がアメリカ艦載機の攻撃で沈没したとの事。8月9日にアメリカ海軍・イギリス海軍の合同部隊が2度目の釜石艦砲射撃を行いました。参加したのは,前回と同じアメリカ海軍の任務隊の他,イギリス海軍の任務隊(軽巡洋艦2隻,駆逐艦3隻)であったとの事。この砲撃により,日本側の一般市民271人が犠牲となりました。当時,現場に居合わせた人の証言によると最初山側から順に海側に射撃していたとの事。結果としては,平地にあぶり出された人たちを待っていたのは戦闘機による機銃攻撃であったとの事。証言者は,逆に山側に逃げたため一命を取り留めたというのです。

これらの釜石艦砲射撃に追随するように周辺地域への空襲が行われたと考えられます。

「8月13日には,高田地方も米海軍艦載機の空襲を受け,郡南(県立高田)病院,高田県是(片倉)製糸工場(後に酔仙工場となった),長部港造船所等が機銃操射をあび,県是製糸工場が火災発生との通報を受け,飛行機が去ったので気仙町警防団第2分団も出動したが,ボヤで人事には至らなかった。私は当時分団長だったので,空襲時でもあり詰所で留守番をして居った所,又もや爆音がして来たので出て見ると敵機がやって来たので「低空だ,低空だ」と云った所,駐在所の千葉美巡査が「高度何メートルか」と云うので,「高度100メートル」と云ったとたん,ダダダダッと爆撃音がしたので,私はやられたと思って,詰所に飛び込んだ。後で調べた所一発の小型爆弾が,カフェー「オトハ」の石垣を崩し,「一発は竹駒道(気仙川堤防)に落下し爆破したが,爆撃の目標は姉歯橋だったろうに的がはずれて,大事に至らなかった事が何よりの幸いでした。」(今泉・小林さん談)

「長部の空にも敵機グラマンが飛来,姉歯橋附近や長部港内の漁船も機銃掃射をうけた。防衛召集により,高田松原や,福伏の石山等に配置され,15名に鉄砲7丁,1銃当たり実弾15発。残りは竹槍,これが敵軍上陸時に対する我々の装備でした。」(長部・松田さん談)

陸前高田市の青い目の人形「スマダニエル・ヘンドレン」は,親善の印として1927年に米国が日本各地に贈った約1万2000体のうちの1体。戦争当時の教員が校長の指示に逆らって講堂の物置に隠したという人形。戦時中は軍部の焼却命令を免れた。高さ約36センチで気仙小校長室の金庫で保管していたが,震災では金庫ごと津波に流され,びしょぬれの状態で見つかった。県立博物館が土砂の除去や脱塩処置を施している。

同博物館の赤沼英男首席専門学芸員は「青い目の人形は戦争と震災を乗り越えた」と話した。

2016/09/02 11:10 |

2016年09月