名古屋市交流

県南駅伝大会2

携帯ライトや駅伝練習用の発光アームバンドなどを寄贈してくださった支援団体スロー・チャリティーの代表の平松さんが、わざわざ東京から県南駅伝大会に応援に駆けつけてくださいました。冷たい雨の中、コース内を移動しながら気仙中の選手を一生懸命応援してくださいました。本当にありがとうございます。

携帯ライトや駅伝練習用の発光アームバンドなどを寄贈してくださった支援団体スロー・チャリティーの代表の平松さんが、わざわざ東京から県南駅伝大会に応援に駆けつけてくださいました。冷たい雨の中、コース内を移動しながら気仙中の選手を一生懸命応援してくださいました。本当にありがとうございます。平松さんは、日頃から、気仙中学校の生徒たちの頑張りを、支援に協力してくださっている皆さんに伝えてくださっています。(ITに詳しいかたですので、情報の扱いには細やかに配慮して伝えてくださっています。)

修学旅行の際にも、三山中学校での、けんか七夕太鼓や豪気節、合同合唱など、元気に交流する気仙中生の様子を見に来てくださいました。

県南駅伝大会

学区の島々③・笹山

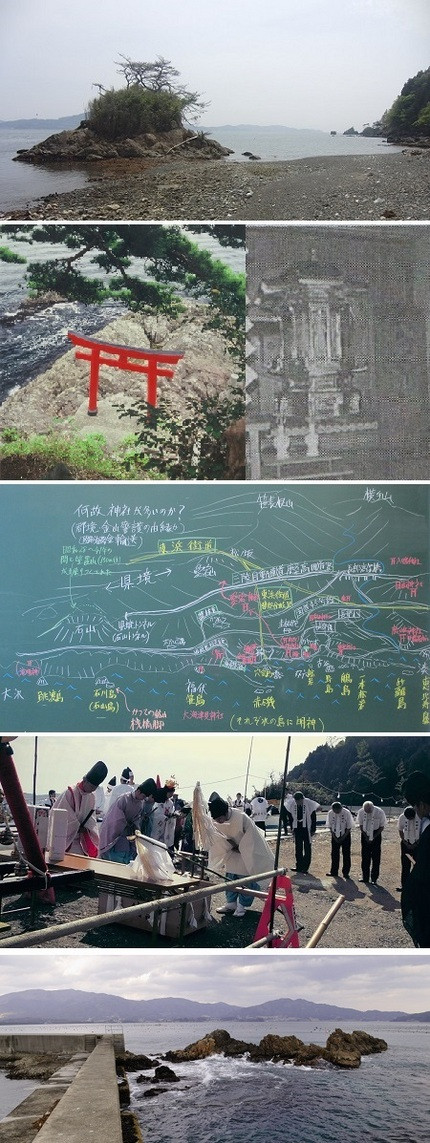

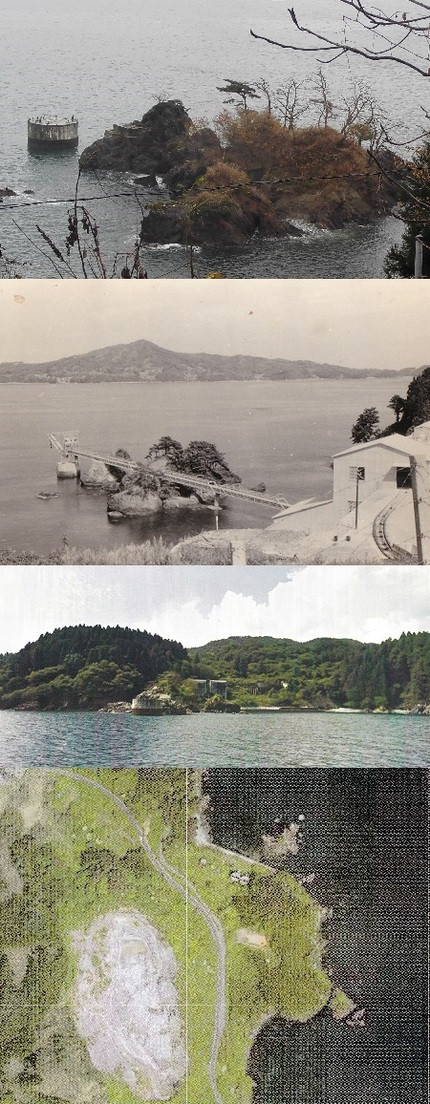

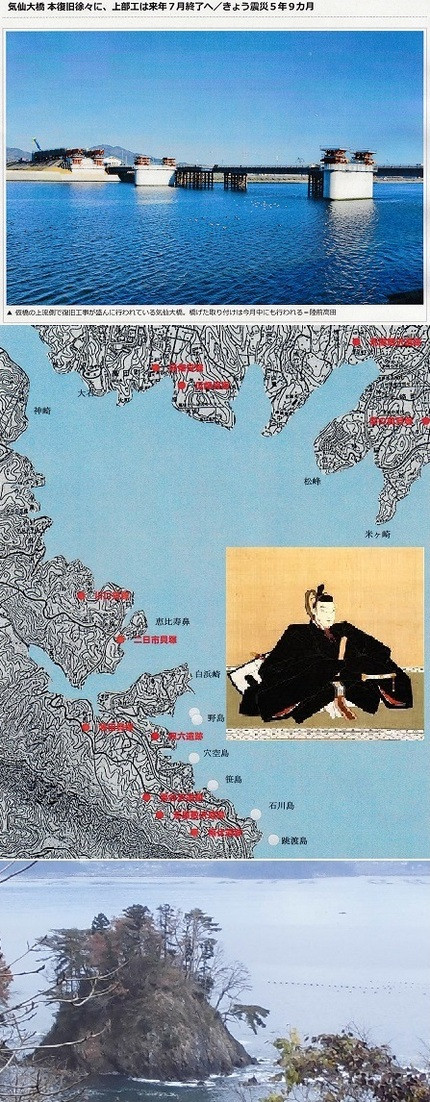

気仙町長部の要谷漁港には朱い鳥居が建つ島がいくつかありました。そのうちの一つ,「笹山」と呼ばれる島には大海津見神社が鎮座されています。島へは大潮の時に渡ることができます。笹山という名のとおり,島内は笹だらけ。荒木宮司家にご本尊が安置されています。海の神と呼ばれる,八大龍神像。山形県善宝寺から分霊されたといいます。「八大龍神」と彫られた額には作者「空海」の名が彫られています。

「当神社は長部七島七明神のうちの1つとされています。気仙町がまだ長部と呼ばれていたころ,この笹山をはじめ,穴空き島,野島,籬島,恵比寿鼻,川口神社,御代ヶ島の七つの島がありました,この島々には龍神や弁財天,恵比寿さまなどの神様が祀られていたことから,七島七明神と呼ばれるようになったのです」

とのコメントが本市広報「地元学のススメ」にあります。

当神社例祭は40年ほど前までは行われていましたが,長部の巻網漁業衰退とともに,執行されなくなりました。旧3月3日,大潮の日「浦まつり」として行われ,漁師たちが舟に大漁旗を掲げて七島七明神を巡り,大漁祈願,航海安全を願っていたものです。洋上に映える朱い鳥居は,長部の漁師たちにやすらぎを与え,大きな心の支えとなっていたのでしょう。

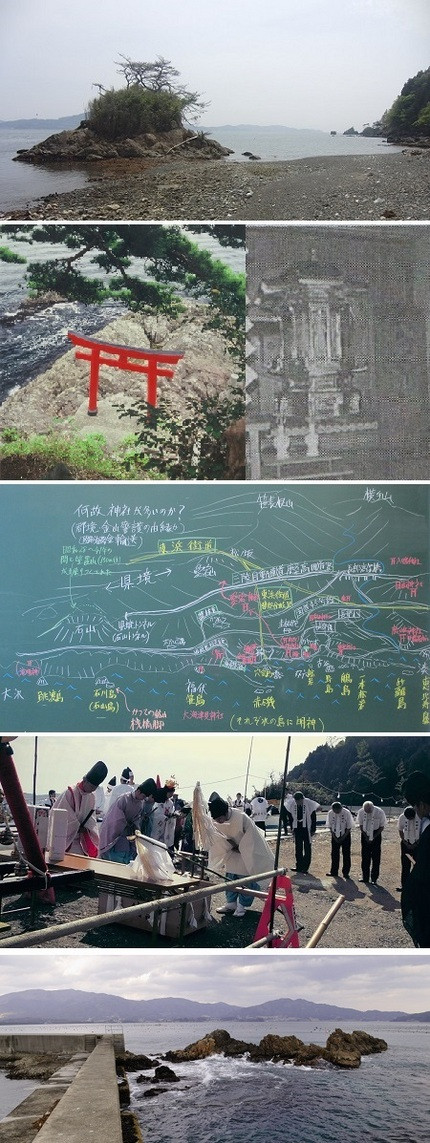

さて,2年前の文化祭で地元の神社調べを発表したことがあります。気仙町長部地区には神社が祠等を除いて大小19もの神社があります。しかも長部川以南で14ヶ所。市内で他の地域では気仙町今泉地区に5ヶ所,矢作町に7ヶ所,横田町に7ヶ所,竹駒町に10ヶ所,高田町に8ヶ所,米崎町に11ヶ所,小友町に17ヶ所,広田町に21ヶ所あると調べていました。海岸沿いで海がよく見えながらの標高20~40メートルの所に多いようです。おそらくは神社の名前や本尊等は時の治政者などによって後世に権威付けされたのでしょう。しかしその選ばれた位置というのには何らかの理由がある筈です。

大和朝廷が支配を始めた頃には原住民が自然崇拝をしていただろう地を神籬(ひもろぎ)にしたとされます。

「古来,日本人は自然の山や岩,木,海などに神が宿っていると信じ,信仰の対象としてきた。そのため,古代の神道では神社を建てて社殿の中に神を祭るのではなく,祭の時はその時々に神を招いてとり行った。その際,神を招くための巨木の周囲に玉垣をめぐらして注連縄で囲うことで神聖を保ち,古くはその場所が神籬と呼ばれた。」

神社を建てて社殿の中に神を祭るのは後世のことで,神聖な場所の近隣に集落を形成するなどとは以ての外の時代とのことです。武士の世の中になりつつある平安中期の頃から各地で守護神が城内等に必要になってきた模様です。安倍氏や清原氏・藤原氏が源氏と張り合う中で,取り分け平泉藤原氏は大和朝廷との関係を誇示するため数多くの神社を東北各地に分霊したとあります。(インターネット・平泉藤原氏より)

竹駒の地で金が産出され海上輸送によって多賀城や平泉へ運ばれる航路が確立していくとともに,航路警護とか物資補給とかの役割をする砦・要害が形成されてゆき,当地の原住民の中に他地域からの者ものが移住し,集落が発生したと考えられます。長部地区は出発地点の港である竹駒海岸(!)から最初の砦・要害ということになります。従って海岸線の長さと比べてみると市内で最も神社が密集していることになります。

話は飛躍するのですが,伊達政宗公は宇和島藩主になった息子の秀宗にも兵力を裂き分けた後も,更に2万人余の兵を大坂の陣に派遣したとあります。が,近隣の大名達への警戒やら慶長三陸震災復興事業やらもあり,領内に同等規模の後詰めを残していた筈です。田畑を開拓したり農林水産物の開発に努めて震災復興後は実質100万石を超える藩になったとあります。

江戸初期60万石という石高に対して,大坂の陣以後,兵の数が多すぎた仙台藩による武士の農民化政策とかで身分は変化したものと思われます。宮司や別当関係の家は舘○○とか大○○とかの屋号を持つ大きな敷地を持っていることから,元々平安鎌倉の頃から海上交通に関わる役割を持っていたのでしょう。所謂(いわゆる)鎌倉武士の流れを持ちながらも農林水産業への道を選んだことになります。

因みに治政者に従い移住してきた武士の場合とか,下克上等で武士となった場合とか,何処からか現れ氏素性は後から付けたらしい武士とかの場合とかには,元々の屋敷がないので藩から屋敷を与えられるか城等の傍で居を構えるしかなかったと考えられます。

この笹山は海辺でしかも標高10メートルですが,漁業関係者は勿論,かつての遠い縁(えにし)の産金輸送船にとっても心の灯台だった筈です。月山神社や鹿嶋神社の例大祭では直会(なおらい)が必ず笹山付近で行われています。

近くには赤磯と呼ばれる岩礁もあり,釣り客で賑わいます。本校生徒も(保護者同伴で)時々見掛けます。

「当神社は長部七島七明神のうちの1つとされています。気仙町がまだ長部と呼ばれていたころ,この笹山をはじめ,穴空き島,野島,籬島,恵比寿鼻,川口神社,御代ヶ島の七つの島がありました,この島々には龍神や弁財天,恵比寿さまなどの神様が祀られていたことから,七島七明神と呼ばれるようになったのです」

とのコメントが本市広報「地元学のススメ」にあります。

当神社例祭は40年ほど前までは行われていましたが,長部の巻網漁業衰退とともに,執行されなくなりました。旧3月3日,大潮の日「浦まつり」として行われ,漁師たちが舟に大漁旗を掲げて七島七明神を巡り,大漁祈願,航海安全を願っていたものです。洋上に映える朱い鳥居は,長部の漁師たちにやすらぎを与え,大きな心の支えとなっていたのでしょう。

さて,2年前の文化祭で地元の神社調べを発表したことがあります。気仙町長部地区には神社が祠等を除いて大小19もの神社があります。しかも長部川以南で14ヶ所。市内で他の地域では気仙町今泉地区に5ヶ所,矢作町に7ヶ所,横田町に7ヶ所,竹駒町に10ヶ所,高田町に8ヶ所,米崎町に11ヶ所,小友町に17ヶ所,広田町に21ヶ所あると調べていました。海岸沿いで海がよく見えながらの標高20~40メートルの所に多いようです。おそらくは神社の名前や本尊等は時の治政者などによって後世に権威付けされたのでしょう。しかしその選ばれた位置というのには何らかの理由がある筈です。

大和朝廷が支配を始めた頃には原住民が自然崇拝をしていただろう地を神籬(ひもろぎ)にしたとされます。

「古来,日本人は自然の山や岩,木,海などに神が宿っていると信じ,信仰の対象としてきた。そのため,古代の神道では神社を建てて社殿の中に神を祭るのではなく,祭の時はその時々に神を招いてとり行った。その際,神を招くための巨木の周囲に玉垣をめぐらして注連縄で囲うことで神聖を保ち,古くはその場所が神籬と呼ばれた。」

神社を建てて社殿の中に神を祭るのは後世のことで,神聖な場所の近隣に集落を形成するなどとは以ての外の時代とのことです。武士の世の中になりつつある平安中期の頃から各地で守護神が城内等に必要になってきた模様です。安倍氏や清原氏・藤原氏が源氏と張り合う中で,取り分け平泉藤原氏は大和朝廷との関係を誇示するため数多くの神社を東北各地に分霊したとあります。(インターネット・平泉藤原氏より)

竹駒の地で金が産出され海上輸送によって多賀城や平泉へ運ばれる航路が確立していくとともに,航路警護とか物資補給とかの役割をする砦・要害が形成されてゆき,当地の原住民の中に他地域からの者ものが移住し,集落が発生したと考えられます。長部地区は出発地点の港である竹駒海岸(!)から最初の砦・要害ということになります。従って海岸線の長さと比べてみると市内で最も神社が密集していることになります。

話は飛躍するのですが,伊達政宗公は宇和島藩主になった息子の秀宗にも兵力を裂き分けた後も,更に2万人余の兵を大坂の陣に派遣したとあります。が,近隣の大名達への警戒やら慶長三陸震災復興事業やらもあり,領内に同等規模の後詰めを残していた筈です。田畑を開拓したり農林水産物の開発に努めて震災復興後は実質100万石を超える藩になったとあります。

江戸初期60万石という石高に対して,大坂の陣以後,兵の数が多すぎた仙台藩による武士の農民化政策とかで身分は変化したものと思われます。宮司や別当関係の家は舘○○とか大○○とかの屋号を持つ大きな敷地を持っていることから,元々平安鎌倉の頃から海上交通に関わる役割を持っていたのでしょう。所謂(いわゆる)鎌倉武士の流れを持ちながらも農林水産業への道を選んだことになります。

因みに治政者に従い移住してきた武士の場合とか,下克上等で武士となった場合とか,何処からか現れ氏素性は後から付けたらしい武士とかの場合とかには,元々の屋敷がないので藩から屋敷を与えられるか城等の傍で居を構えるしかなかったと考えられます。

この笹山は海辺でしかも標高10メートルですが,漁業関係者は勿論,かつての遠い縁(えにし)の産金輸送船にとっても心の灯台だった筈です。月山神社や鹿嶋神社の例大祭では直会(なおらい)が必ず笹山付近で行われています。

近くには赤磯と呼ばれる岩礁もあり,釣り客で賑わいます。本校生徒も(保護者同伴で)時々見掛けます。

あけましておめでとうございます

学区の島々②・石川島

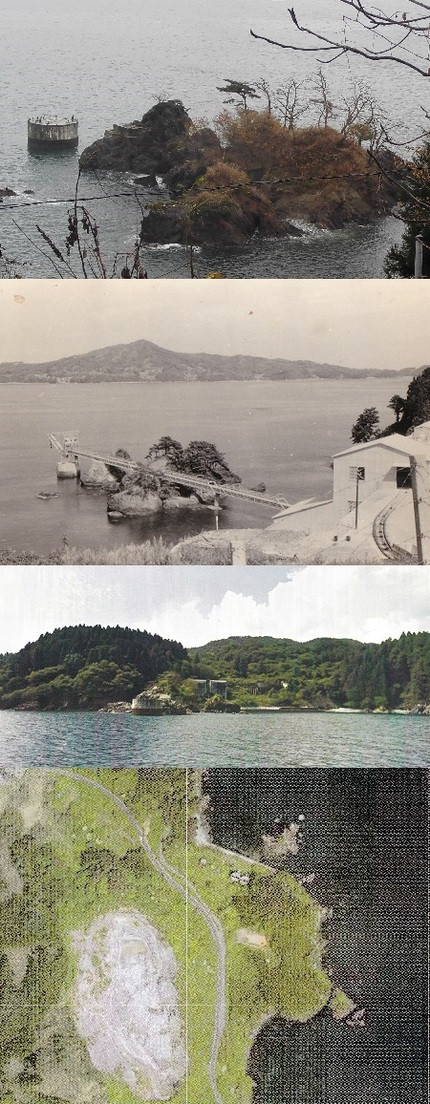

写真の島は地図では石川島と示されています。その先端に人工の小島が見えます。2枚目の写真のように,かつて太平洋セメントの前身,小野田セメントの福伏鉱山からベルトコンベヤーで石灰石を積み出す長い桟橋がありました。3枚目は海からの撮影写真です。円筒のコンクリート支柱だけが,被災前と変わらぬ景色を残しています。

この鉱山は昭和28年8月に石灰岩の大きな塊のような笠置山を露天掘りして開発が始められました。発破の際の避難壕が付近の各地に設置され,農作業で家族の手伝いをさせられていた担当者も時々利用する機会がありました。笠置山はいつの間にか地元では改名されたのか,石山と称されました。昭和41年3月に一旦は休止し,昭和49年7月に再開し,ほどなく閉山となりました。かつて標高204メートル程の山があったとは思えないほど山の形は変化しました。

4枚目の写真は鉱山跡の航空写真です。現在は鉱業権は放棄されて陸前高田市が取得し,昨年以来復興事業の土砂仮置き場用地としてダンプカー等が絶えず往来しています。本校校歌の冒頭で歌われております愛宕山を切り崩して,今泉高台造成工事が行われております。高田町方面へ土砂を運搬する役目を終えて昨年10月以降に巨大ベルトコンベアーや希望の架け橋は撤去されましたが,愛宕山の岩盤が当初の想定よりかなり固くて,なおかつ周辺地域へ工事の発破による振動の被害を軽減させるために強力な爆薬ではなく特殊な機械を用いて工事が続けられています。愛宕山から出た古生層礫岩(花崗岩やチャート等で構成されているとのこと)の岩盤破片を石山の露天掘り跡に運んでいる訳です。

地図では石川島とあるのですが地元民の中には鉱山に因んで石山島と呼ぶ声もあります。もしかすると地図の誤植かも知れないと思ってしまうのでした。

この鉱山は昭和28年8月に石灰岩の大きな塊のような笠置山を露天掘りして開発が始められました。発破の際の避難壕が付近の各地に設置され,農作業で家族の手伝いをさせられていた担当者も時々利用する機会がありました。笠置山はいつの間にか地元では改名されたのか,石山と称されました。昭和41年3月に一旦は休止し,昭和49年7月に再開し,ほどなく閉山となりました。かつて標高204メートル程の山があったとは思えないほど山の形は変化しました。

4枚目の写真は鉱山跡の航空写真です。現在は鉱業権は放棄されて陸前高田市が取得し,昨年以来復興事業の土砂仮置き場用地としてダンプカー等が絶えず往来しています。本校校歌の冒頭で歌われております愛宕山を切り崩して,今泉高台造成工事が行われております。高田町方面へ土砂を運搬する役目を終えて昨年10月以降に巨大ベルトコンベアーや希望の架け橋は撤去されましたが,愛宕山の岩盤が当初の想定よりかなり固くて,なおかつ周辺地域へ工事の発破による振動の被害を軽減させるために強力な爆薬ではなく特殊な機械を用いて工事が続けられています。愛宕山から出た古生層礫岩(花崗岩やチャート等で構成されているとのこと)の岩盤破片を石山の露天掘り跡に運んでいる訳です。

地図では石川島とあるのですが地元民の中には鉱山に因んで石山島と呼ぶ声もあります。もしかすると地図の誤植かも知れないと思ってしまうのでした。

県南駅伝試走

学区の島々①・跳渡島

文化部調査によります。文化部員も卒業まであと3ヶ月。夏には今泉地区の歴史について調査しましたが,現在本校生徒の6割が住む長部地区についても島巡りを通して調査することにしました。来年度になると何と全校生徒の7割以上が長部出身という状況です。

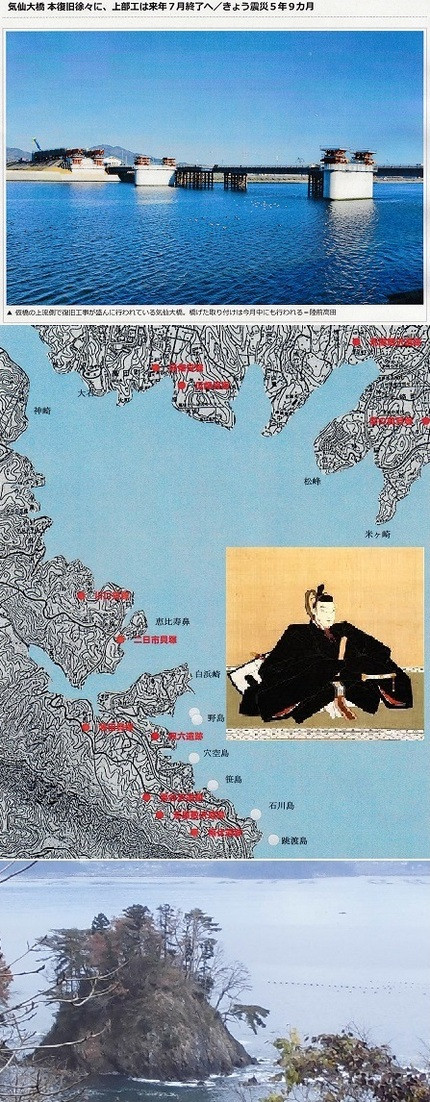

先日,下の写真のように気仙大橋の本設工事が新聞記事に載せられておりました。その中に「河川内とあって地盤は軟弱で支持層が40メートル程と地下深くにあったため打設に時間を要した…」とあります。即ち,縄文時代に氷河が融け出して海が内陸まで入り込んで行った頃は高田平野のその地点は現在の海水面より40メートルも深い海の谷底だったということです。そして現在よりも更に最大10メートル程の高さまで海水が陸地を洗っていたということになります。

縄文海進が最も進んだ頃の地図の縄文遺跡の分布からすれば険しい断崖の続く地域の中にあって人々は漁や狩りに妥当な場所を見つけて住処としていた模様です。弥生遺跡は学区内からは見つかっていません。耕作に相応しい沖積平野がまだ形成されていなかった模様です。以前にも触れたように,学区の北側に当たる今泉地区も集落として発生しただろう900年前頃には漁村だったことになります。竹駒の金山から採り出された金等を海路で追波湾経由で平泉まで運ぶ舟が眼前を往航していた筈です。

さて,島巡りの始まりは宮城県北と岩手県南との境となる陸前高田市気仙町福伏(ふっぷし)地先の「跳渡島(はねわたりじま)」です。地元の人たちの話では通称「丸山島」と言います。享保8年(1723),仙台藩主・伊達吉村公の気仙巡見に際して,この島にまつわるエピソードがあります。(東海新報より)

…古文書によれば,同年2月,吉村公が気仙を巡見なされ,長部湊屋敷に立ち寄った。長部川河口では,地引き網の様子を上覧されたというから,その時のことと思われる。当時,福伏に小松助太郎という人がいて,殿様巡見の報を聞くや丸山の岩礁に漁に出て,ホヤを採って吉村公に献上した。ホヤと言えば,今も昔も海の幸,珍味としてもてはやされている。しかも,その数たるや1000個というから半端な量ではなかった。吉村公もことのほか喜ばれ,恩賞として丸山島を助太郎に下賜(かし)された。以来,島は小松家の所有となっている。ホヤ1000個献上の褒美に,島一つをボンと与えるあたりは,さすが藩主の権力の絶大さを物語るものだが,おそらく当時は,これに類した話は各所にあったに違いない…。

昔話に登場する数字というのは言い伝えや伝説とも伴っているものと考えられます。言い伝え・伝説の類いはあくまでそれを信ずる人の心の中にあるのであり,史実を基に科学的根拠を踏まえ様々な視点から出来事を調査する事を本校文化部は調査活動の基本的な考え方と捉えています。金鉱の枯渇が騒がれ,領地を再検地した程の吉村公のことでありますから,むしろ海の宝庫として魚介類の存在をクローズアップしたものと思われます。かつ小松氏は担当者の親類縁者でありますが,気仙郡と本吉郡の漁業権争いの打開策として,その境界を示したのではないかと考えられます。

なお,吉村公にまつわるのではないかと思われる地名が近くにありました。それはこの島の付近にかつては標高204メートル程の高さがありました笠置山です。吉村公の生まれ育った大原には笠置という地名が現在もあるのです。

先日,下の写真のように気仙大橋の本設工事が新聞記事に載せられておりました。その中に「河川内とあって地盤は軟弱で支持層が40メートル程と地下深くにあったため打設に時間を要した…」とあります。即ち,縄文時代に氷河が融け出して海が内陸まで入り込んで行った頃は高田平野のその地点は現在の海水面より40メートルも深い海の谷底だったということです。そして現在よりも更に最大10メートル程の高さまで海水が陸地を洗っていたということになります。

縄文海進が最も進んだ頃の地図の縄文遺跡の分布からすれば険しい断崖の続く地域の中にあって人々は漁や狩りに妥当な場所を見つけて住処としていた模様です。弥生遺跡は学区内からは見つかっていません。耕作に相応しい沖積平野がまだ形成されていなかった模様です。以前にも触れたように,学区の北側に当たる今泉地区も集落として発生しただろう900年前頃には漁村だったことになります。竹駒の金山から採り出された金等を海路で追波湾経由で平泉まで運ぶ舟が眼前を往航していた筈です。

さて,島巡りの始まりは宮城県北と岩手県南との境となる陸前高田市気仙町福伏(ふっぷし)地先の「跳渡島(はねわたりじま)」です。地元の人たちの話では通称「丸山島」と言います。享保8年(1723),仙台藩主・伊達吉村公の気仙巡見に際して,この島にまつわるエピソードがあります。(東海新報より)

…古文書によれば,同年2月,吉村公が気仙を巡見なされ,長部湊屋敷に立ち寄った。長部川河口では,地引き網の様子を上覧されたというから,その時のことと思われる。当時,福伏に小松助太郎という人がいて,殿様巡見の報を聞くや丸山の岩礁に漁に出て,ホヤを採って吉村公に献上した。ホヤと言えば,今も昔も海の幸,珍味としてもてはやされている。しかも,その数たるや1000個というから半端な量ではなかった。吉村公もことのほか喜ばれ,恩賞として丸山島を助太郎に下賜(かし)された。以来,島は小松家の所有となっている。ホヤ1000個献上の褒美に,島一つをボンと与えるあたりは,さすが藩主の権力の絶大さを物語るものだが,おそらく当時は,これに類した話は各所にあったに違いない…。

昔話に登場する数字というのは言い伝えや伝説とも伴っているものと考えられます。言い伝え・伝説の類いはあくまでそれを信ずる人の心の中にあるのであり,史実を基に科学的根拠を踏まえ様々な視点から出来事を調査する事を本校文化部は調査活動の基本的な考え方と捉えています。金鉱の枯渇が騒がれ,領地を再検地した程の吉村公のことでありますから,むしろ海の宝庫として魚介類の存在をクローズアップしたものと思われます。かつ小松氏は担当者の親類縁者でありますが,気仙郡と本吉郡の漁業権争いの打開策として,その境界を示したのではないかと考えられます。

なお,吉村公にまつわるのではないかと思われる地名が近くにありました。それはこの島の付近にかつては標高204メートル程の高さがありました笠置山です。吉村公の生まれ育った大原には笠置という地名が現在もあるのです。

市内3中学校の生徒の代表20名が、10日から12日までの2泊3日の日程で、名古屋市へ交流訪問に出発しました。

市内3中学校の生徒の代表20名が、10日から12日までの2泊3日の日程で、名古屋市へ交流訪問に出発しました。 1月9日に大船渡市で開催された県南駅伝大会へ参加しました。天候は雨でしたが、懸命に襷をつなぎました。結果は、女子58位/66校中、男子71位/99校中でした。たくさんの応援ありがとうございました!(sas)

1月9日に大船渡市で開催された県南駅伝大会へ参加しました。天候は雨でしたが、懸命に襷をつなぎました。結果は、女子58位/66校中、男子71位/99校中でした。たくさんの応援ありがとうございました!(sas)

新年あけましておめでとうございます。今日から部活動、3年学習会が新年スタートしました。雪の日でしたが、1・2年生は、駅伝練習と部活動を兼ねて閑董院にランニングをしました。1年の無事を願って初詣をしました。3年生は学習会の合間に、みんなで初詣をして合格祈願を行いました。今年もよろしくお願いします。(sas)

新年あけましておめでとうございます。今日から部活動、3年学習会が新年スタートしました。雪の日でしたが、1・2年生は、駅伝練習と部活動を兼ねて閑董院にランニングをしました。1年の無事を願って初詣をしました。3年生は学習会の合間に、みんなで初詣をして合格祈願を行いました。今年もよろしくお願いします。(sas)

1月9日に大船渡市で開催される県南駅伝の試走を行いました。自分が本番で走るコースを確認し、実際に走りました。天気も良く、コンディションも良好の中、汗をかいて練習しました。大会当日に向けて、頑張っていきたいです。(sas)

1月9日に大船渡市で開催される県南駅伝の試走を行いました。自分が本番で走るコースを確認し、実際に走りました。天気も良く、コンディションも良好の中、汗をかいて練習しました。大会当日に向けて、頑張っていきたいです。(sas)

2学期は、職場体験や職場見学、新人大会、白鷗祭、生徒会役員選挙をはじめ、大きな行事が目白押しでした。三者面談で通知表を受け取り、一人一人が2学期の頑張りを振り返ったことと思います。

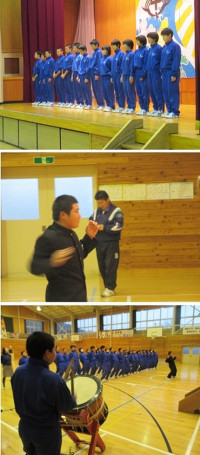

2学期は、職場体験や職場見学、新人大会、白鷗祭、生徒会役員選挙をはじめ、大きな行事が目白押しでした。三者面談で通知表を受け取り、一人一人が2学期の頑張りを振り返ったことと思います。 1月9日に大船渡市で開催される県南駅伝大会へ出場する選手を激励しました。男子1チーム、女子1チームの出場になります。放課後の寒い、暗い中を毎日練習しています。ベストが出せるように全校で声援をおくりました。(sas)

1月9日に大船渡市で開催される県南駅伝大会へ出場する選手を激励しました。男子1チーム、女子1チームの出場になります。放課後の寒い、暗い中を毎日練習しています。ベストが出せるように全校で声援をおくりました。(sas)