地区駅伝壮行式

8月の大雨・379年前の今泉大洪水(文化部による調査)

当地ではいくつかの台風の通過により大雨が続いているこのごろです。

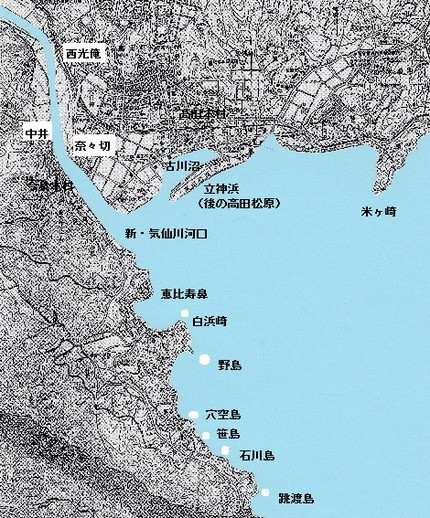

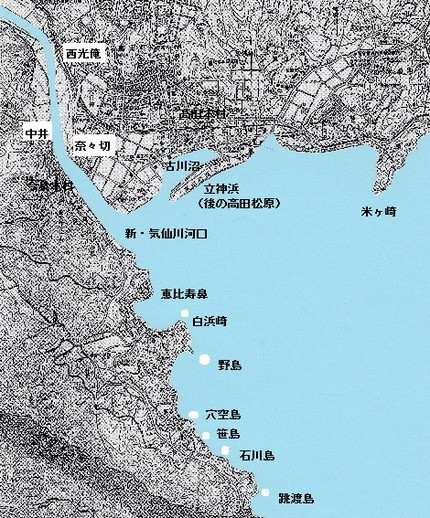

下の地図は約379年前の陸前高田市付近の海岸線や川岸を2010年度の地図に当てはめたものです。参照は人作り風土記及び伊藤満氏著・道慶自刎等によります。

気仙地方の政治・経済の中心地を二日市付近から八日町付近に移してまで慶長三陸津波からの復興事業として農地開拓等を奈々切近辺に展開しようとした矢先でした。寛永14年6月23日(西暦1637年8月13日)からの大洪水により何と気仙川の川道が大幅に逸れて,現在の場所を流れるようになってしまったとの事です。当時の気仙川は鮭漁が盛んで以前の流れは高田村との境になっており,2日間に高田村の漁師30人が漁をすれば次の1日は今泉村の漁師16人が網を打つという習慣だったそうです。しかし今泉村領を2つに分ける程の川道の変化によって漁業権をめぐり紛争が起き,その決着がなかなか着かなかったそうです。代官の仲裁もままならない状況で,天災の被害は家屋や田畑の崩壊のみか,民の根深い怨恨となって,この地に残ってしまう状況との事でした。

稲葉織部(おりべ)道浄(みちきよ)という一人の武士がおりました。今泉村中井に父親共々移り住み,姓を村上に改め,百姓に身を転じ,かたわら寺子屋を開いたそうです。元和元(1615)年,57歳の時,今度は高田村大石に移住,寺子屋西光俺を開いたそうです。つまり今泉村と高田村で塾を開いた先生です。この方の偉業について,高田一中と統合を2年後に控えた今,調べておく必要があると思っていました。この方のことを高田の人達の中にはドゲ様と呼んでいる年輩がいるそうです。別名は,文字通り命がけで高田村と今泉村のそれぞれの教え子同士の争いを鎮めた村上道慶(どうけい)というそうです。正保元年10月20日(1644年11月19日)に数え年86歳で自刎をもって諫めたとの事です。以後,両村の漁は一日交替で和解したとあります。

下の地図は約379年前の陸前高田市付近の海岸線や川岸を2010年度の地図に当てはめたものです。参照は人作り風土記及び伊藤満氏著・道慶自刎等によります。

気仙地方の政治・経済の中心地を二日市付近から八日町付近に移してまで慶長三陸津波からの復興事業として農地開拓等を奈々切近辺に展開しようとした矢先でした。寛永14年6月23日(西暦1637年8月13日)からの大洪水により何と気仙川の川道が大幅に逸れて,現在の場所を流れるようになってしまったとの事です。当時の気仙川は鮭漁が盛んで以前の流れは高田村との境になっており,2日間に高田村の漁師30人が漁をすれば次の1日は今泉村の漁師16人が網を打つという習慣だったそうです。しかし今泉村領を2つに分ける程の川道の変化によって漁業権をめぐり紛争が起き,その決着がなかなか着かなかったそうです。代官の仲裁もままならない状況で,天災の被害は家屋や田畑の崩壊のみか,民の根深い怨恨となって,この地に残ってしまう状況との事でした。

稲葉織部(おりべ)道浄(みちきよ)という一人の武士がおりました。今泉村中井に父親共々移り住み,姓を村上に改め,百姓に身を転じ,かたわら寺子屋を開いたそうです。元和元(1615)年,57歳の時,今度は高田村大石に移住,寺子屋西光俺を開いたそうです。つまり今泉村と高田村で塾を開いた先生です。この方の偉業について,高田一中と統合を2年後に控えた今,調べておく必要があると思っていました。この方のことを高田の人達の中にはドゲ様と呼んでいる年輩がいるそうです。別名は,文字通り命がけで高田村と今泉村のそれぞれの教え子同士の争いを鎮めた村上道慶(どうけい)というそうです。正保元年10月20日(1644年11月19日)に数え年86歳で自刎をもって諫めたとの事です。以後,両村の漁は一日交替で和解したとあります。

2学期スタート

学区の夏・風景点描

今年の処暑は8月23日から9月6日までの日々になります。暑さが峠を越えて後退し始める頃とされます。暑さも落ち着くこのごろになりました。

写真は先日8月17日の午後に撮影しました。1枚目の写真にありますように,台風7号が通過してからは丘の上に聳え立つカヤの木の上空にも青空が広がり始めました。

学区の海沿い各地では高さ12.5メートルの防潮堤が次々に作られているところです。2枚目の写真はある卒業生の家から撮影したものです。海を間近に望む絶景が見られる所です。本校学区で最も海に近い家の一つではあるのですが,海抜16~7メートル程で高台にあるという点,やはり安心できるものです。怒濤の如く荒波が石灰岩の島々にぶつかっている所を,卒業生のご家族や近隣の方々共々に担当者も眺めてまいりました。

当日午後3時頃は満潮も重なって3枚目4枚目の写真にありますように,数メートルの白波が海岸に打ち付ける様子が見られました。時化により波浪警報が発令されている中に,望遠で撮影したものです。

一方,文化部で世話を続けています花々は5枚目の写真の通り,しばらくぶりの雨のおかげで,長部駅付近に設置したプランターでも沢山花が咲いてきました。あと1ヶ月少々で岩手国体も始まります。

写真は先日8月17日の午後に撮影しました。1枚目の写真にありますように,台風7号が通過してからは丘の上に聳え立つカヤの木の上空にも青空が広がり始めました。

学区の海沿い各地では高さ12.5メートルの防潮堤が次々に作られているところです。2枚目の写真はある卒業生の家から撮影したものです。海を間近に望む絶景が見られる所です。本校学区で最も海に近い家の一つではあるのですが,海抜16~7メートル程で高台にあるという点,やはり安心できるものです。怒濤の如く荒波が石灰岩の島々にぶつかっている所を,卒業生のご家族や近隣の方々共々に担当者も眺めてまいりました。

当日午後3時頃は満潮も重なって3枚目4枚目の写真にありますように,数メートルの白波が海岸に打ち付ける様子が見られました。時化により波浪警報が発令されている中に,望遠で撮影したものです。

一方,文化部で世話を続けています花々は5枚目の写真の通り,しばらくぶりの雨のおかげで,長部駅付近に設置したプランターでも沢山花が咲いてきました。あと1ヶ月少々で岩手国体も始まります。

夏休み最終日

スイカの日

青山学院大学生の教育支援

立秋・文化部活動

今年の立秋は8月7日でした。気仙町けんか七夕は今年は奈々切という土地で行われました。さて,文化部は夏祭りの後で400年程以前の奈々切に纏わりつつ,慶長三陸津波以降の復興事業について調査を行ってみました。下の地図は約400年程以前の陸前高田市付近の海岸線を2010年度の地図に当てはめたものです。参照は気仙風土記及び陸前高田史等によります。

慶長三陸地震津波は1611年12月2日(慶長16年10月28日)に現在の青森県・岩手県・宮城県を襲ったと言われます。スペインの冒険家セバスチャン=ビスカイノ一行はその3日前に長部の湊に船を停泊させて,今泉を訪れ大いに歓迎されたそうです。東北沿岸を航行中に現在の大船渡市越喜来周辺で大津波に遭遇,船は大破。その後一行は何とか今泉まで赴きますが、そこでも前々日起こった津波がその地のほとんど全ての家を流失させ,50人以上が溺れ,どこにも宿泊すべき場所がないのがわかったそうです。被災地は妻や子,財産を失い悲嘆にくれてていたのですが,それにもかかわれず,最後には一行をもてなすのだったとあります。厳しい災難に直面しても来訪者を厚遇する人情と風習に一行は大いに感謝して陸路で仙台に向かったそうです。(インターネット・セバスチャン=ビスカイノと慶長三陸津波より)

当時の藩主伊達政宗公は震災復興のために,まず風評被害対策もかねて幕府との連携を強め,大阪の陣の活躍もさることながら,産業復興に携わって新田開発と塩田開発等を進めたともあります。それが後年立神浜への松植林にも繋がって行ったと考えられます。さて,震災より10年程経過したところで気仙地方の政治の拠点は二日市城より一時高田舘に城代が移ったとのことです(1626年)。しかしほどなく城代制は廃止となり後に今泉本村となった地に代官所が設けられ足軽屋敷も二日市城下から移ったとのことです。江戸の初期はまだ戦国の世の様相を呈していたとされ,代官所付近は鍵型の道路を造営し,河野一族や村上一族等を中心として,その周囲を武家屋敷が囲った防衛都市とでも言えそうな拠点作りが行われた模様です。

そして何度も堤防が決壊して氾濫が起きるため,難切→七切→奈々切とされた土地,かつて一本柳御代ヶ島があって諏訪神社を鎮座したという地の付近にも新田開発を求め,艱難辛苦を極めたとあります。伊達騒動により幕府の取り上げが予想されたので竹駒金山の枯渇を噂させる状況もあったとのこと,しかしながら仙台藩直轄地として経済を支える必要に迫られたのでしょう,奈々切の開拓は震災復興事業の一つだった筈です。それを実現したのが実は後の世の上野英俊方丈様・河野俊覚先生等に代表される先人ではあるのですが,その一つ前に村上道慶の物語があります。

史実に基づいて考えるとき,400年前に震災復興事業とともに,その証として気仙川の対岸同士で七夕の祀り(現在は祭り)を広めたと思われます。従って今回奈々切で気仙町の七夕が行われたというのは七夕祭りの発祥に関わって,意味の深い事だと思います。

慶長三陸地震津波は1611年12月2日(慶長16年10月28日)に現在の青森県・岩手県・宮城県を襲ったと言われます。スペインの冒険家セバスチャン=ビスカイノ一行はその3日前に長部の湊に船を停泊させて,今泉を訪れ大いに歓迎されたそうです。東北沿岸を航行中に現在の大船渡市越喜来周辺で大津波に遭遇,船は大破。その後一行は何とか今泉まで赴きますが、そこでも前々日起こった津波がその地のほとんど全ての家を流失させ,50人以上が溺れ,どこにも宿泊すべき場所がないのがわかったそうです。被災地は妻や子,財産を失い悲嘆にくれてていたのですが,それにもかかわれず,最後には一行をもてなすのだったとあります。厳しい災難に直面しても来訪者を厚遇する人情と風習に一行は大いに感謝して陸路で仙台に向かったそうです。(インターネット・セバスチャン=ビスカイノと慶長三陸津波より)

当時の藩主伊達政宗公は震災復興のために,まず風評被害対策もかねて幕府との連携を強め,大阪の陣の活躍もさることながら,産業復興に携わって新田開発と塩田開発等を進めたともあります。それが後年立神浜への松植林にも繋がって行ったと考えられます。さて,震災より10年程経過したところで気仙地方の政治の拠点は二日市城より一時高田舘に城代が移ったとのことです(1626年)。しかしほどなく城代制は廃止となり後に今泉本村となった地に代官所が設けられ足軽屋敷も二日市城下から移ったとのことです。江戸の初期はまだ戦国の世の様相を呈していたとされ,代官所付近は鍵型の道路を造営し,河野一族や村上一族等を中心として,その周囲を武家屋敷が囲った防衛都市とでも言えそうな拠点作りが行われた模様です。

そして何度も堤防が決壊して氾濫が起きるため,難切→七切→奈々切とされた土地,かつて一本柳御代ヶ島があって諏訪神社を鎮座したという地の付近にも新田開発を求め,艱難辛苦を極めたとあります。伊達騒動により幕府の取り上げが予想されたので竹駒金山の枯渇を噂させる状況もあったとのこと,しかしながら仙台藩直轄地として経済を支える必要に迫られたのでしょう,奈々切の開拓は震災復興事業の一つだった筈です。それを実現したのが実は後の世の上野英俊方丈様・河野俊覚先生等に代表される先人ではあるのですが,その一つ前に村上道慶の物語があります。

史実に基づいて考えるとき,400年前に震災復興事業とともに,その証として気仙川の対岸同士で七夕の祀り(現在は祭り)を広めたと思われます。従って今回奈々切で気仙町の七夕が行われたというのは七夕祭りの発祥に関わって,意味の深い事だと思います。

けんか七夕祭り

暑中・文化部活動

梅雨明け後に灼熱の日々が続きまして,文化部では毎日花の咲くプランターに水やりを欠かさず行っています。長部駅に関しては両方100メートルのアスファルト上に鉢プランターを400個余り並べていますので水やりは欠かせません。写真は部長の菅野君がスクールバスで帰宅中,長部駅に着いたところで作業を行っているところです。

長部駅はJR東日本の駅の一つで,BRTによる運行が始まって平成25年3月2日に開業されました。本校の殆どの生徒はスクールバスで通学していますが,長部駅つまり岩手県交通上双六停留所は全校で利用者数が最大人数の13人で利用しています。かつて5年前のある時期まで全校生徒の半数近くがこの停留所を利用していました。その後長部小学校や長部漁村センターで避難していた人達のうち,仮設団地が各地に完成して移転していきました。例えば滝の里仮設団地には30人の生徒が移転しました。これは当時全校生徒の約3分の1近くに当たります。

間もなく立秋となります。しかし,夏至と秋分の中間日の事を立秋というだけですから今年はちょうど七夕や初盆の日に当たって真夏の真っ盛りという日になります。従って雨が降らない限り,多いときで朝夕合わせて300リットルの水を長部駅付近に撒きます。夏祭り見物の方々・お盆帰りの方々等,道行く人々に楽しんでいただけたらと思っています。

長部駅はJR東日本の駅の一つで,BRTによる運行が始まって平成25年3月2日に開業されました。本校の殆どの生徒はスクールバスで通学していますが,長部駅つまり岩手県交通上双六停留所は全校で利用者数が最大人数の13人で利用しています。かつて5年前のある時期まで全校生徒の半数近くがこの停留所を利用していました。その後長部小学校や長部漁村センターで避難していた人達のうち,仮設団地が各地に完成して移転していきました。例えば滝の里仮設団地には30人の生徒が移転しました。これは当時全校生徒の約3分の1近くに当たります。

間もなく立秋となります。しかし,夏至と秋分の中間日の事を立秋というだけですから今年はちょうど七夕や初盆の日に当たって真夏の真っ盛りという日になります。従って雨が降らない限り,多いときで朝夕合わせて300リットルの水を長部駅付近に撒きます。夏祭り見物の方々・お盆帰りの方々等,道行く人々に楽しんでいただけたらと思っています。

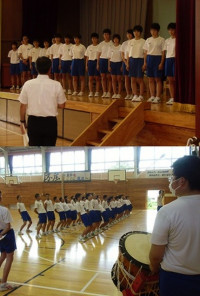

土曜日に住田町を会場に行われる地区駅伝大会の壮行式を行いました。選手一人ひとりが堂々と決意を述べました。今までのがんばりを全校でたたえました。当日も、ベストを尽くしてほしいと思います。応援よろしくお願いします‼(sas)

土曜日に住田町を会場に行われる地区駅伝大会の壮行式を行いました。選手一人ひとりが堂々と決意を述べました。今までのがんばりを全校でたたえました。当日も、ベストを尽くしてほしいと思います。応援よろしくお願いします‼(sas)

2学期始業式が行われました。各学年代表の夏休みの反省と2学期の決意が発表されました。校長先生のお話では、2学期は新しい自分を”つくる”ことを話されました。新しい自分を見つけるのではなく、つくることを目標に2学期がんばりたいです。(sas)

2学期始業式が行われました。各学年代表の夏休みの反省と2学期の決意が発表されました。校長先生のお話では、2学期は新しい自分を”つくる”ことを話されました。新しい自分を見つけるのではなく、つくることを目標に2学期がんばりたいです。(sas)

今日で夏休みが終了です。夏休み中も、部活動、駅伝練習、太鼓練習、学習に励んだ夏休みでした。今日は、駅伝部が住田町へ行って、試走を行ってきました。あいにくの雨でしたが、ずぶぬれになりながら走り切りました。地区駅伝大会は8月27日です。応援よろしくお願いします‼

今日で夏休みが終了です。夏休み中も、部活動、駅伝練習、太鼓練習、学習に励んだ夏休みでした。今日は、駅伝部が住田町へ行って、試走を行ってきました。あいにくの雨でしたが、ずぶぬれになりながら走り切りました。地区駅伝大会は8月27日です。応援よろしくお願いします‼

今日は、スイカの日でした。部活動や学習活動を少し早めに切り上げて、全校でスイカを食べて涼みました。冷えたスイカをみんなで食べました。夏休みも、部活動、駅伝練習、学習、太鼓練習と毎日がんばる生徒たちの息抜きになりました。これで暑い夏を乗り越えるぞー!(sas)

今日は、スイカの日でした。部活動や学習活動を少し早めに切り上げて、全校でスイカを食べて涼みました。冷えたスイカをみんなで食べました。夏休みも、部活動、駅伝練習、学習、太鼓練習と毎日がんばる生徒たちの息抜きになりました。これで暑い夏を乗り越えるぞー!(sas)

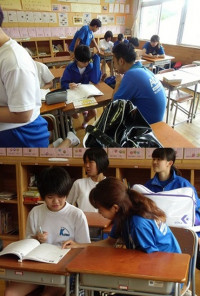

8月5日~8月10日まで、青山学院大学ボランティアの大学生が、気仙中に来校してくれました。主に3年生の学習支援をしていただきました。また、なぜ学ぶのか、これから大切なことなどをプレゼンしていただきました。たくさん交流して、たくさん学ぶことができました。本当にありがとうございました。(sas)

8月5日~8月10日まで、青山学院大学ボランティアの大学生が、気仙中に来校してくれました。主に3年生の学習支援をしていただきました。また、なぜ学ぶのか、これから大切なことなどをプレゼンしていただきました。たくさん交流して、たくさん学ぶことができました。本当にありがとうございました。(sas)

8月7日にけんか七夕祭りが行われました。昨年度までの会場が、かさ上げのため、会場を気仙川対岸の奈々切の大通り「東浜街道」に移して行われました。気仙中学校3年生が、けんか七夕太鼓を演奏させていただきました。猛暑の中、汗だくになりながら、懸命に演奏しました。たくさんの観客の声援をいただいて演奏することができました。ありがとうございました。(sas)

8月7日にけんか七夕祭りが行われました。昨年度までの会場が、かさ上げのため、会場を気仙川対岸の奈々切の大通り「東浜街道」に移して行われました。気仙中学校3年生が、けんか七夕太鼓を演奏させていただきました。猛暑の中、汗だくになりながら、懸命に演奏しました。たくさんの観客の声援をいただいて演奏することができました。ありがとうございました。(sas)